出産費用がかかったとき(出産育児一時金)

異常分娩や他の病気を併発した場合は保険医療扱いとなりますが、正常な出産は病気ではないため、保険医療の対象にはなりません。出産にはまとまった自己負担金が必要になります。その費用の一部を援助するために「出産育児一時金」(被扶養者が出産した場合は「家族出産育児一時金」が支給されます。

(参考)厚生労働省:あなたにあった出産施設を探せるサイト「出産なび」

出産育児一時金・家族出産育児一時金

支給要件

妊娠4カ月(85日)以後の分娩であること

※自然分娩・帝王切開、また生産・死産・流産・早産・中絶は問わない

支給額

| 「産科医療補償制度」加算対象出産 (死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る) |

一児につき※ 500,000円 (2023年3月31日以前の出産の場合は420,000円) |

| 『産科医療補償制度』加算対象とならない出産 | 一児につき※ 488,000円 ※R5.4.1法改正 (2023年3月31日以前の出産の場合は408,000円) |

※多胎の場合は出産人数をかけて算出ください。

なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。

出産育児一時金の請求方法

下記3通りあります。

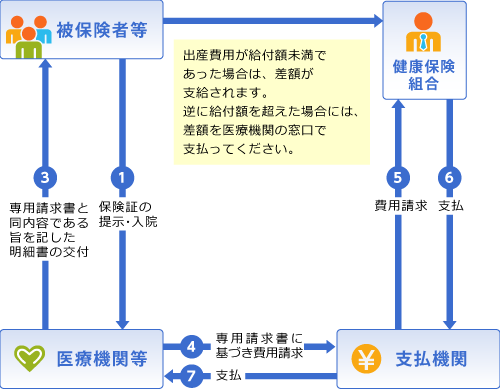

1.出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から医療機関等へ直接出産費用を支払う制度です。多額の現金を用意しなくても安心して出産できるようにと創設されました。

※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。

【手続き】

出産の際に、医療機関等で健康保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。(合意文書)

この合意文書は出産育児一時金の差額を請求する際に必要ですので、大切に保管してください。

なお、医療機関等に直接出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、従来通りに申請手続きを行ってください。(この場合、一旦全額を医療機関等にお支払いいただくことになります。(全額払い))

手続きについては3.全額払いをご覧ください。

【支払の流れ】

- 出産費用が出産育児一時金等の額を上回る場合

健保組合から出産育児一時金等の全額が医療機関等へ支払われます。

出産育児一時金等の額との差額を医療機関等へお支払いください。

※出産育児一時金支給額を超えた分は健保へ請求できません。明細書の確認方法はコチラを参照してください。 - 出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合

出産費用(実費)が健保組合から医療機関等へ支払われます。

差額は、健保組合から被保険者に支払われます。

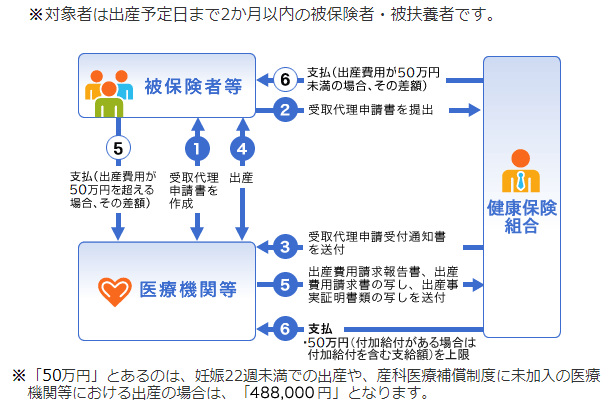

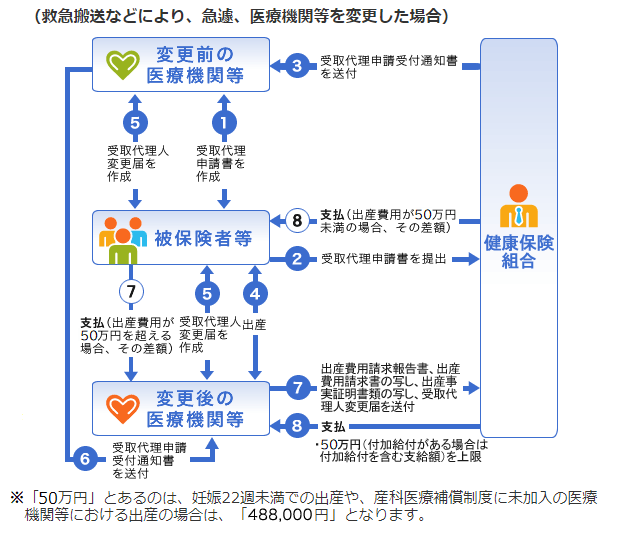

2.出産育児一時金の受取代理制度

直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。

なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。

※対象者は出産予定日まで2カ月以内の被保険者・被扶養者です。

3.「直接支払」「受取代理」制度を利用しない場合(全額払い)

医療機関によっては、「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用していない場合もあります。

その場合は、被保険者が医療機関へ出産費用の全額を支払い、医療機関から交付された領収書(直接払い制度を利用していない旨記載されているもので、「産科医療補償制度」加入の場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等で明記されたもの)の原本を添付し、健保組合に請求をします。

申請方法

1.直接支払制度利用

| 提出書類 | 被保険者本人の出産 | 本人 出産育児一時金請求書(全額払・直接払用) |

| 被扶養者の出産 | 家族 出産育児一時金請求書(全額払・直接払用) | |

| 添付書類 |

●医療機関交付の「出産費用明細書」(原本) ●出産の証明 ●直接支払制度合意文書の写し |

|

| 留意事項 | 出産費用明細書の代理受取額の欄に上限額50万円または48.8万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円または40.8万円)と記載されていたら申請不要です。 | |

2.受取代理制度利用

| 提出書類 | 被保険者本人の出産 | 本人 出産育児一時金請求書(受取代理用) |

| 被扶養者の出産 | 家族 出産育児一時金請求書(受取代理用) | |

| 留意事項 | ◆医療機関で上記請求書の「受取代理人の欄」に記入いただいてください。(医療機関の所定用紙に記入されている場合は、「受取代理人の欄」の代わりに添付してください) ◆分娩予定日の2ヶ月前から受付いたします。 |

|

3.受取代理制度も直接支払制度も利用せず全額を医療機関へ支払った場合(海外出産を含む)

3-1. 国内で出産した場合

| 提出書類 | 被保険者本人の出産 | 本人 出産育児一時金請求書(全額払・直接払用) |

| 被扶養者の出産 | 家族 出産育児一時金請求書(全額払・直接払用) | |

| 添付書類 |

●医療機関交付の「領収書」(原本) ●出産の証明 ●直接支払制度合意文書の写し |

|

3-2. 海外で出産した場合

| 提出書類 |

出産育児一時金請求書(海外用) |

|

| 添付書類 |

◆出産育児一時金請求書(海外)の「出生証明書(Certificate of Birth)」欄に出生の証明を受けるか、出生を証明する書類の写し及びその翻訳を添付ください。 ◆海外での分娩理由が「里帰り出産・その他」で、かつ新生児を被保険者の扶養に加えない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(パスポート等)を添付ください。 |

|

| 留意事項 |

◆請求した内容に不明な点が有った場合、海外出産の日時、内容等の事実を確認するため、該当分娩を担当した者(医療機関等)へ照会することがございますので予めご承知おき願います。 |

|

出産費資金貸付制度

出産費用の全額を医療機関へ支払ってから健保へ「出産育児一時金」を請求した場合、出産育児一時金が支払われるのは、請求した月の翌月(または翌々月)です。

「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用していない医療機関で出産を予定している方が、医療機関へ一時的に支払が必要になった場合や、出産費用の支払いから出産育児一時金が支給されるまでの間の資金が必要になった場合、その費用の一部を無利子で借りられる制度です。

| 対象者 | A=出産予定日まで1カ月以内の方 B=妊娠4カ月(85日)以後で医療機関へ一時的に支払が必要になった方 |

| 添付書類 | 「産科医療補償制度」加入の有無・「直接支払制度」利用の有無について、わかる書類の写しに加え、 A=予定日まで1カ月以内であることを証明する書類 または 母子手帳の写し B=妊娠4カ月(85日)以後であることを証明する書類または母子手帳の写し及び医療機関からの出産に要する費用の内訳のある請求書または領収書 |

| 貸付額 | 出産育児一時金の8割を限度に、100,000円以上を10,000円単位(10,000円未満の端数は切り捨て)で貸付 |

| 返済方法 | 出産後「出産育児一時金請求書」に必要となる書類を添えて提出することにより、貸付額と相殺した額が支給され返済完了となります。 |

申請書類はこちら

書類提出上の注意

- A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。

- 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。

- PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

Word・Excelファイルに関する注意事項

- Internet Explorer(以下IE)のサポート終了に伴い、当ホームページはIEでの閲覧を推奨しておりません。

IE11で利用した際に生じた不具合についてはお問合せいただいても、お応えすることができません。予めご了承ください。

関連のページ

関連のQ&A

このページに対するご意見

- ご意見・ご感想はコチラ