みなさん、救急外来と聞きどのようなイメージをお持ちでしょうか。ドラマや小説で見たような壮絶なシーンをイメージされる方が多いでしょうか。

救急外来は時間、重症度、年齢、性別等を問わない病院機能の一部です。軽傷の方も一定数いて、「日常生活でちょっとしたことに気を付けていれば病院へ行かずに済んだのに…」と感じることが前職総合病院の救急外来・内視鏡室勤務時代にありました。

そこで今回は、「え?そんなことあるの?」という視点で、救急外来事例から学べる日常生活で気を付けたいことをお伝えします。

◆顎が外れて数時間戻らない?!

今まで顎が外れたことはありますか?私は1度歯科治療中に外れたことがあるのですが、とても痛く、よだれが止まらず、自力で口を閉じることができませんでした。すぐに戻してもらいましたが、顎が外れているときはどうしたらよいのか分からずとても苦しかったことを今でも鮮明に覚えています。

▷事例①

・10代、学生

・21時頃、自宅のベッドでゴロゴロしていて起き上がろうとしたら顎が外れてしまった。

・家族がインターネットで調べて試行錯誤したが戻すことができず、深夜0時頃救急車を呼び病院へ。

▷顎が外れたというのはどういう状態?

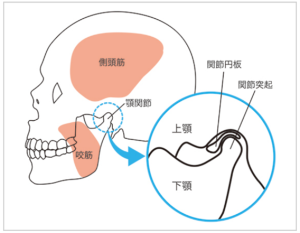

下顎の動きが許容範囲を越えてしまい、正常に戻らず口が開いたままの状態のことを指します。下図の青丸が顎関節で、耳の手前に指をあてて大きく口を開けたり・閉めたりすると動いているのがよくわかります。形の特性上、戻そうとしても実際はなかなかうまくはまりません。

▷この事例から学ぶ日常生活で気を付けたいこと

・顎への負担を減らす

→外からの衝撃を避けるため意識的に頬杖をつかないようにしたり、長い間ガムを噛み続けないように気を付けましょう。

・嚙み合わせが悪い場合や、睡眠中の歯ぎしりがある場合は歯科へご相談してみてください。

・もし万が一、顎が外れた場合はすぐに口腔外科・歯科へご相談しましょう。

◆薬をシートごと飲んじゃった!

薬をシートごと飲んでしまう事例はとても多く、2021年国民生活センターのHPで「薬の包装シートの誤飲に注意」という注意喚起が出されました。

薬の包装は、塩化ビニルやアルミ箔でできているPTPシートと呼ばれるものが主流で、消化の過程で体内にシートが引っ掛かり臓器に穴をあけない限りは、成分として悪さはしないといわれています。しかし、1錠に切り離されたシートの角は鋭利なことが多くシートが体内の粘膜を傷つけてしまう可能性が高いため、もし薬をシートごと飲んでしまった場合は、胃カメラを用いて口からシートを取り出していきます。

▷事例②

・60代、男性

・朝食後、包装ごと薬を飲んでしまったかもしれないと思った。

・喉がちくっとしたあと、胸のつまり感があり受診した。

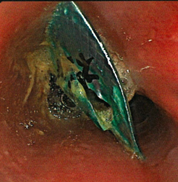

←実際に薬シートが食道に引っ掛かっている写真(提供:富士フイルム健康管理センター)

←実際に薬シートが食道に引っ掛かっている写真(提供:富士フイルム健康管理センター)

▷この事例から学ぶ日常生活で気を付けたいこと

・1錠ずつに切り離さない

→1996年以前の薬のシートは、縦横にそれぞれミシン目が入って、1 錠ずつ切り離せる構造だったそうです。錠剤と一緒にシートを飲んでしまう事故が頻発したため、同年 3 月の業界団体の申し合わせにより、ミシン目を一方向のみとし、1 錠ずつに切り離せないような構造にすること、誤飲の注意表示を増やすなどの対策がとられています。

・1 回分の薬を袋に入れる「一包化」を薬局に相談する

→飲むタイミングごと1回分ずつの薬を袋にまとめる「一包化」という方法があります。一つの袋に1回分の薬が入っているため、シートを誤飲する機会がなくなります。薬によっては一包化ができない場合があるため、詳しくは薬剤師さんにご相談ください。

・シートごと飲み込んだかもしれないと思ったらすぐに病院へ

→消化管などを傷つけ、場合によっては切り裂いてしまうなど、重い症状につながることもあります。自覚症状がない場合でも、薬の服用後に喉や胸などに違和感があるなどで誤飲が疑われる場合は、消化器内科へ受診することをお勧め致します。

◆薬のシート以外にも気を付けてほしいこと

間違えて飲み込んでしまうのは薬のシートだけではありません。実際に内視鏡を用いて取り除いたものを3つ紹介します。

![]() お肉

お肉

事例③

・20代、大学生

・ステーキ屋さんで赤身肉をよく噛まずに飲み込み、胸のあたりに違和感があった。

食道に食べ物が詰まった状態を「ステーキハウス症候群」呼びます。1963年にアメリカで最初に報告された言葉だそうで、まさにその状態でした。

事前検査にて食道内に肉片が詰まっていることが分かったため、胃カメラで肉片を胃へ押し込み処置終了となりました。

▷この事例から学ぶ日常生活で気を付けたいこと

・食事をとるときは急いで食べず、よく噛むようにしましょう。

・もし食べ物が詰まったと思ったら、お水を飲み食塊を流しましょう

・お水を飲んでも改善しない場合は病院へご相談を。食べたものなど、発症時の様子を伝えるようにお願いします。

![]() 魚の骨

魚の骨

事例④

・50代、男性

・お酒のつまみで食べていたカサゴの天ぷらの骨がのどに刺さり、様子を見ていたが喉元の強い違和感が続いたため、深夜2時に救急外来受診

・呼吸が苦しいなどの緊急性の高い症状はなし

▷この事例から学ぶ日常生活で気を付けたいこと

・カサゴや鯛など骨が太い魚を食べるときは、確実に骨を取り除き、しっかりと噛みましょう。

・もし骨が刺さった場合

鏡で骨が見えたとしても、箸や指などを口の奥に突っ込むことで周囲の粘膜を傷つけてしまう恐れがあるので、無理して自分で取り除かないようにしてください。

子供の場合は小児科では処置具が揃っていない可能性もあるので、まずは電話などで耳鼻科へ相談するようにしましょう。

・昔は「魚の骨が詰まったらたくさんのご飯を食べればよい」、と言われていたそうですが、状況を悪化させてしまう可能性があるので、骨が刺さっても絶対にご飯は食べないようにしてください。

![]() 釘

釘

事例⑤

・80代、元大工さん

・釘を口にくわえ自宅にある椅子を直していた際に釘を吸い込んでしまった

・自覚症状なし

今回の事例では事前検査で釘が気管にあることが分かったため、気管支鏡という胃カメラよりも細く短い内視鏡を使用して取り除きました。

気管というのは口から続く空気の通り道で、細く、分岐が多いため、釘などの異物が入るととても危険です。

▷この事例から学ぶ日常生活で気を付けたいこと

・日曜大工に限らず、作業をするときは口に物をくわえない

・飴やナッツなどの丸く硬いものは注意する。

・小さな子供がいる家庭では、おもちゃなど口に入ってしまうものは片付ける。

気管の中に異物が入った場合は、呼吸困難や声のかすれ、顔色が悪くなるなど症状が出ます。もし間違えて物を吸い込んでしまい、症状があるようでしたら救急車を呼ぶなど速やかに医療機関を受診するようにしましょう。

最後に…

今回お伝えしたようなことは、普段の生活では見聞きする機会はあまりないかもしれません。でも、ちょっとしたところに危険が隠れている可能性があるということを頭の片隅に置き、安全安心に過ごしていきましょう。

参考

・社会福祉法人恩師財団済生会HP 症状別病気解説(閲覧日2025年4月21日)https://www.saiseikai.or.jp/

・厚生労働省HP 報道発表資料(閲覧日2025年4月21日) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rwgy-img/2r9852000000rwif.pdf

・独立行政法人国民生活センタ―HP 見守り新鮮情報一覧 (閲覧日2025年4月21日)https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html